1、introduction

第一段

一篇论文的第一段通常是讲个故事

- 做什么研究

- 哪个方向

- 这个方向有什么东西

为什么很重要

做物体识别图片分类。为了

【当时使用正则防止过拟合,它不是最关键的,后来发现最关键是神经网络的设计。】第二段

描述了怎么做神经网络,这里只介绍了CNN

写论文的时候,千万不要只说自己这个领域这个小方向大概怎么样,还要提到别的方向怎么样

第三段

CNN虽然很好,但是很难训练,但是现在有GPU了,GPU算力能够跟上,所以能够训练很大的东西,而且数据集够大,确实能够训练比较大的CNN

前三段基本描述了

- 我做了什么东西

- 为什么能做

第四段

paper的贡献

- 训练了一个最大的的神经网络,然后取得了特别好的结果

- 实现了GPU上性能很高的一个2D的卷积

- 网络有一些新的和不常见的一些特性,能够提升性能,降低模型的训练时间

- 使用了什么过拟合的方法使得模型变得更好

- 模型具有5个卷积层,3个全连接层,发现深度很重要,移掉任何一层都不行

我们发现,删除任何卷积层(每个卷积层包含的模型参数不超过 1%)都会导致性能下降。

结果很好,但是还是有新东西在里面的,如果就结果很好,没有新东西,大概是不会称为奠基作

2、the dataset

大概描述了一下所用的数据集

重点是最后一段:ImageNet中图片的分辨率是不一样的,因此将每张图片变成了一个256*256的图片:

- 将图片的短边减少到256,长边是保证高宽比不变的情况下也往下降,长边如果依然多出来的话,如果多于256的话,就以中心为界将两边裁掉,裁成一个256*256的图片

- 没有做任何的预处理,只是对图片进行了裁剪

- 网络是在raw RGB Value上训练的

- 当时做计算机视觉都是将特征抽出来,抽SIFT也好,抽别的特征也好(imagenet数据集也提供了一个SIFT版本的特征),这篇文章说不要抽特征,直接是在原始的Pixels上做了

- 在之后的工作里面基本上主要是end to end(端到端):及那个原始的图片或者文本直接进去,不做任何的特征提取,神经网络能够帮助你完成这部分工作

reshape():保持高宽比,缺的地方加灰条,不保持高宽比,直接 256*256 填满

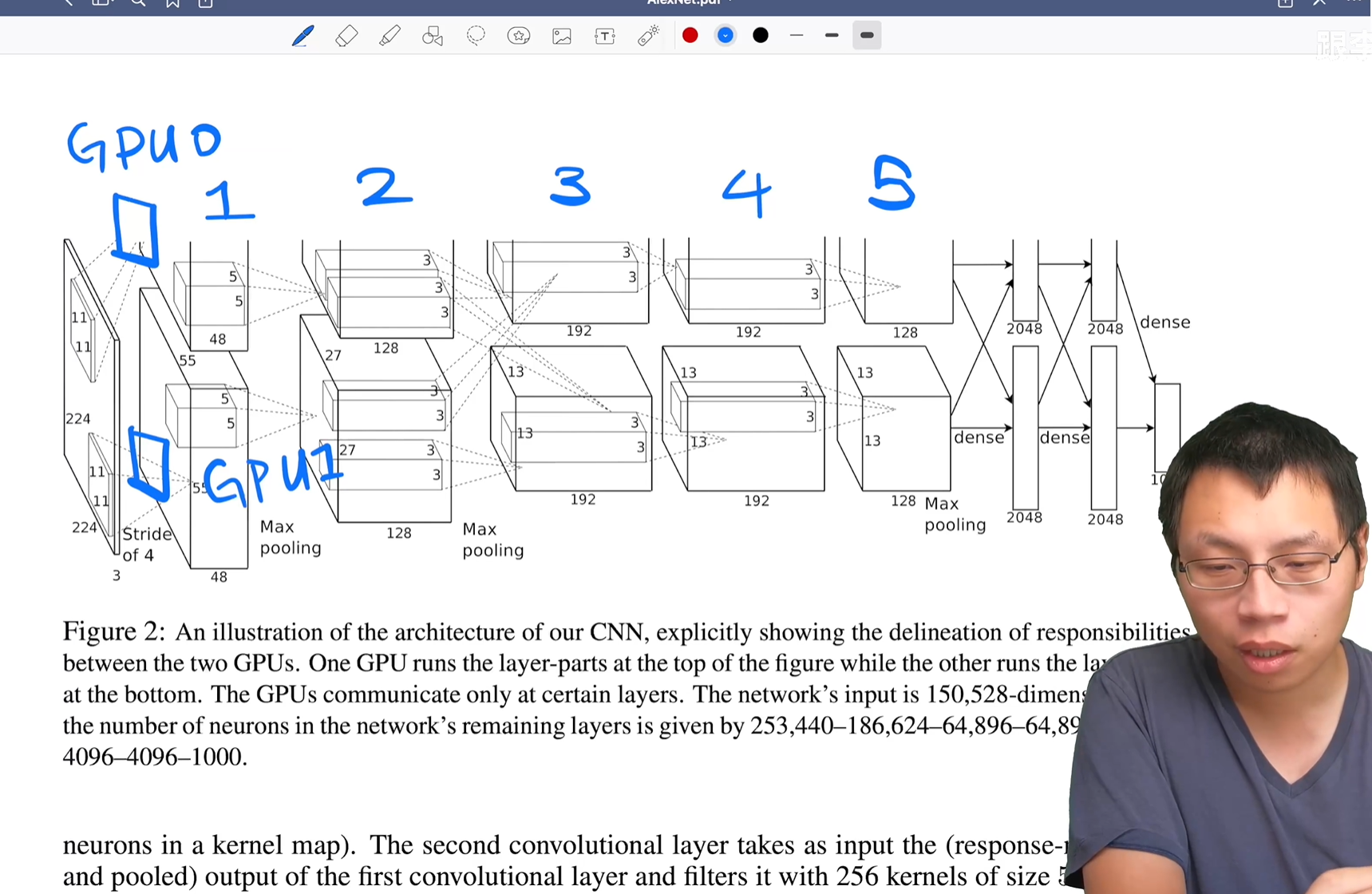

3、the architecture

讲整个网络的架构

- relu非线性激活函数

- 使用了多GPU进行训练

- 正则化、归一化

- overlapping pooling

- 总体架构

- 方框表示每一层的输入和输出的数据的大小

- 输入的图片是一个高宽分别为224*224的3通道RGB图片

- 第一层卷积:卷积的窗口是11*11,有48个输出通道,stride等于4

- 有两个GPU,GPU1和GPU0都有自己的卷积核参数

- 第一个卷积层在两个GPU上各有一个

- 第二个卷积层是在每个GPU把当前的卷积结果拿过来(GPU0的第二个卷积层读的是GPU0的第一个卷积层的卷积结果,GPU0和GPU1之间没有任何通讯)

- 到第三个卷积层的时候,GPU还是每个GPU上有自己的卷 积核,但是每个卷积核会同时将第二个卷积层中GPU0和GPU1的卷积结果作为输入,两个GPU之间会通讯一次

- 第4、5个卷积层之间没有任何通讯

- 每个卷积层的通道数是不一样的,通道数有所增加,高和宽也有所变化

- 高宽慢慢变小、深度慢慢增加,随着深度的增加,慢慢地将空间信息压缩,直到最后每一个像素能够代表前面一大块的像素,然后再将通道数慢慢增加,可以认为每个通道数是去看一种特定的模式(例如192个通道可以简单地认为,能够识别图片中的192种不同的模式)

- 慢慢将空间信息压缩,语义空间慢慢增加,到最后卷积完之后,进入全连接层

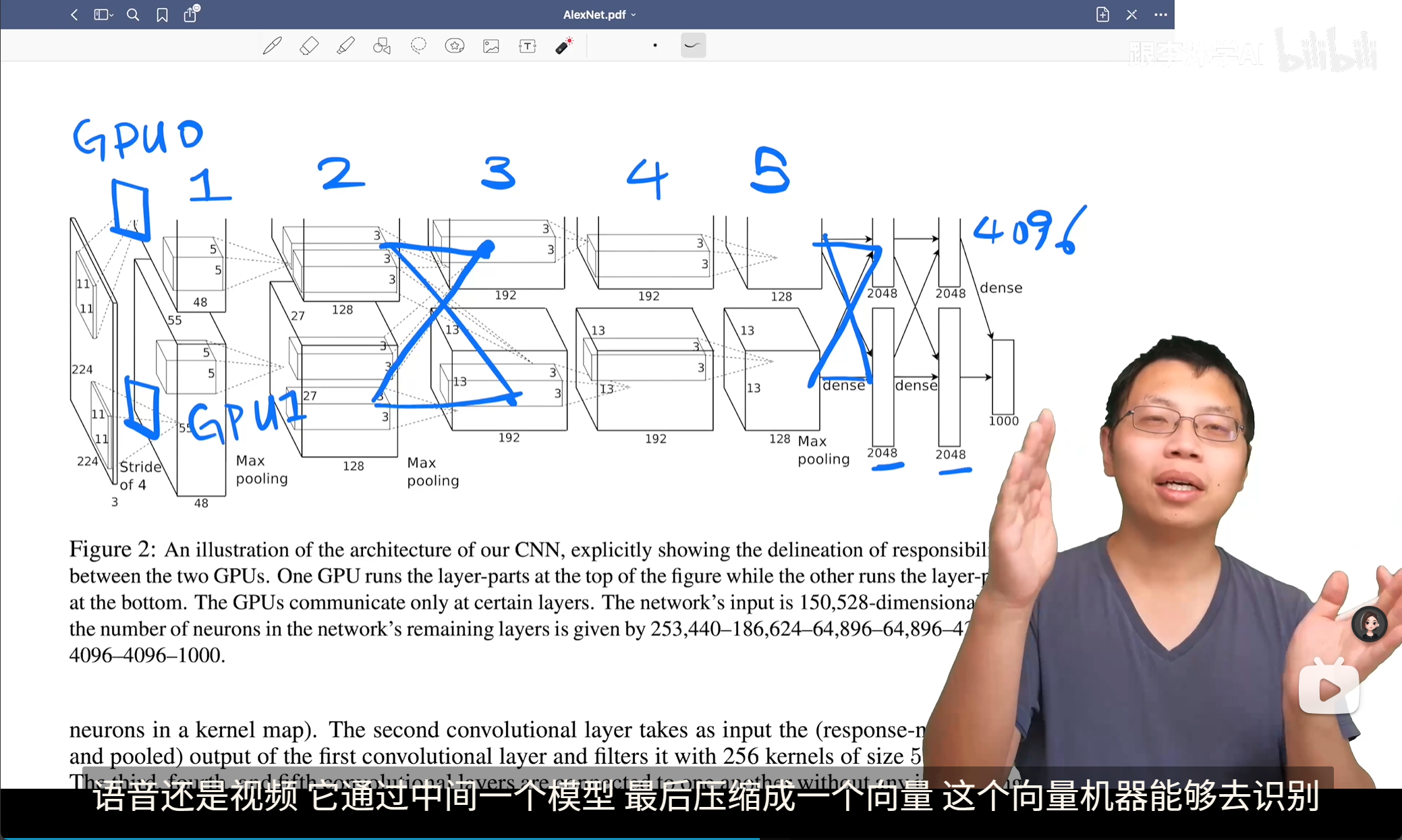

- 全连接层中又出现了GPU之间的通讯,全连接层的输入是每个GPU第五个卷积的输出合并起来做全连接

- 最后进入分类层的时候,变成了一个4096长的向量,每一块来自两个GPU,每片是2048,最后拼起来,所以一张图片会表示成一个4096维的向量,最后用一个线性分类做链接

- 深度学习的主要作用是将一张输入的图片,通过卷积、池化、全连接等一系列操作,将他压缩成一个长为4096的向量,这个向量能够将中间的语义信息都表示出来(将一个人能够看懂的像素通过一系列的特征提取变成了一个长为4096的机器能够看懂的东西,这个东西可以用来做搜索、分类等)

- 整个机器学习都可以认为是一个知识的压缩过程,不管是图片、语音还是文字或者视频,通过一个模型最后压缩成一个向量,然后机器去识别这个向量,然后在上面做各种事情

- 模型并行(model parallel):现在在计算机视觉里面用的不多,但是在自然语言处理方面又成为主流了(将模型切开进行训练)

4、reducing overfitting

第四章讲述了如何降低过拟合

数据增强(data augmentation)

- 把一些图片人工地变大

- 在图片中随机地抠出一部分区域,做一张新的图片

把整个RGB的颜色通道channel上做一些改变,这里使用的是一个PCA(主成分分析)的方法,颜色会有不同,因此每次图片跟原始图片是有一定的不同的

【图片转换使用python 在cpu 上跑。模型是在gpu 上训练。他觉得在cpu 上跑的很好,觉得gpu 不用做很多计算工作。当时成立,但现在gpu 发展远超cpu,现在在cpu 上进行数据增强可能比在gpu 上模型训练还要耗费时间】

dropout

- 随机的把一些隐藏层的输出变成用50%的概率设为0,每一次都是把一些东西设置为0,所以模型也就发生了变化,每次得到一个新的模型,但是这些模型之间权重是共享的除了设置成0的,非0的东西都是一样的,这样就等价于做了模型融合

- 后来大家发现dropout其实也不是在做模型融合,更多的dropout就是一个正则项(dropout在现行模型上等价于一个L2正则项)【实现了正则的效果】

- 这里将dropout用在了前面的两个全连接层上面

- 文章说没有dropout的话,overfitting会非常严重,有dropout的话,训练会比别人慢两倍

- 现在CNN的设计通常不会使用那么大的全连接层,所以dropout也不那么重要,而且GPU、内存也没那么吃紧了

- dropout在全连接上还是很有用的,在RNN和Attension中使用的非常多

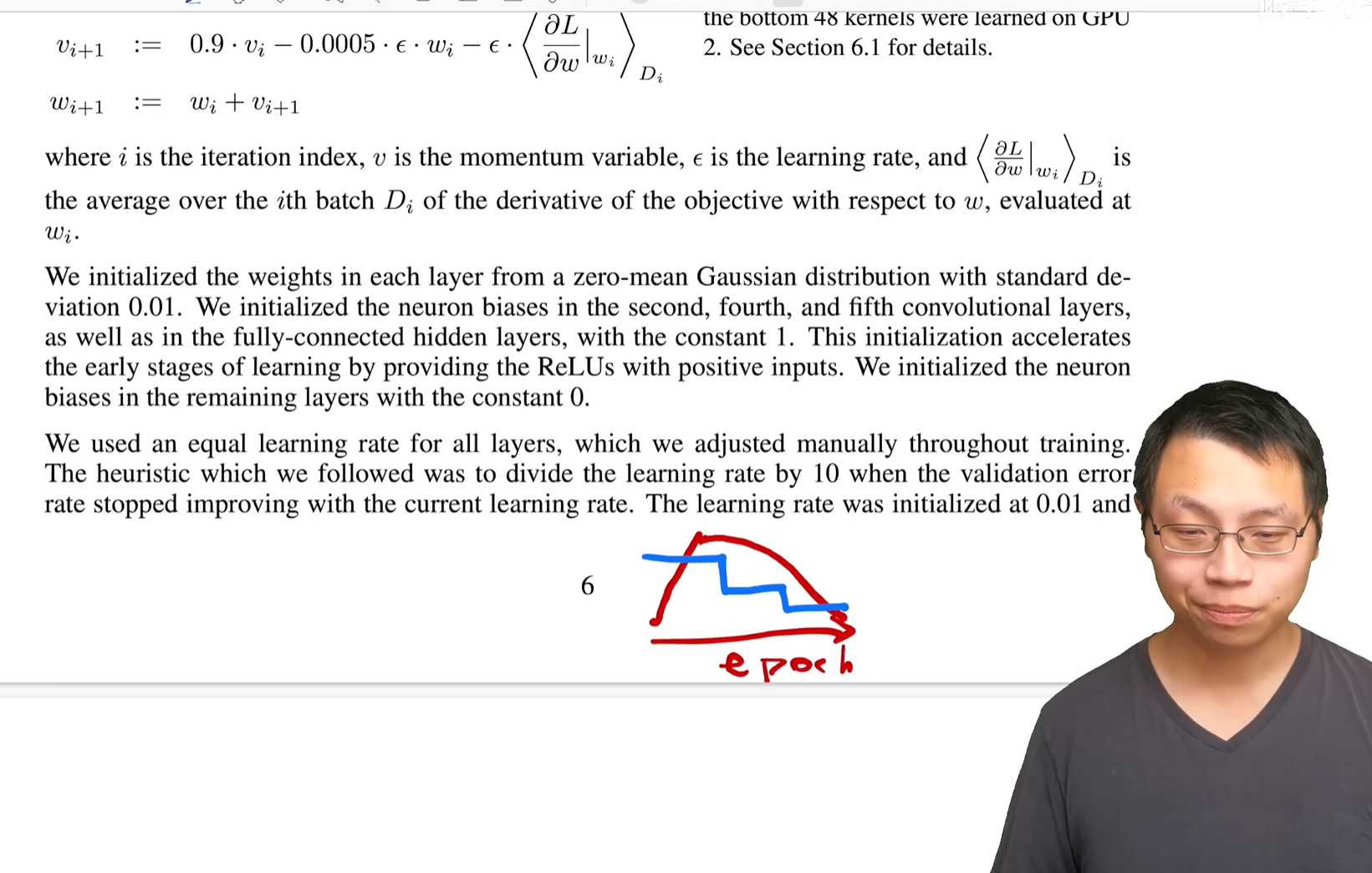

5、details of learning

讲述了模型是如何训练的

- 使用SGD(随机梯度下降)来进行训练,SGD调参相对来说可能会比较难调,后来发现SGD里面的噪音对模型的泛化性其实是有好处的,所以现在深度学习中普遍使用SGD对模型进行训练。在这个文章之后SGD基本上在机器学习界成为了最主流的一个优化算法

- 批量大小是128

- momentum是0.9

- weight decay是0.0005,也就是L2正则项,但是这个东西不是加在模型上,而是加在优化算法上,虽然他们两个是等价关系,但是因为深度学习的学习,所以大家现在基本上把这个东西叫做weight decay了

- momentum也是因为这篇文章之后用的特别多,虽然在2010年的时候有大量的加速算法,里面有很fancy的各种加速SGD算法,但是现在看起来似乎用一个简单的momentum也是不错的

- momentum实际上是,当优化的表面非常不平滑的时候,冲量使得不要被当下的梯度过多的误导,可以保持一个冲量从过去那个方向,沿着一个比较平缓的方向往前走,这样子不容易陷入到局部最优解

- 权重用的是一个均值为0,方差为0.01的高斯随机变量来初始化(0.01对很多网络都是可以的,但是如果特别深的时候需要更多优化,但是对于一些相对简单的神经网络,0.01是一个不错的选项)

- 现在就算是比较大的那些BERT,也就是用了0.02作为随机的初始值的方差

- 在第二层、第四层和第五层的卷积层【以及全连接层】把初始的偏移量初始化成1,剩下的全部初始化成0

- 每个层使用同样的学习率,从0.01开始,然后呢如果验证误差不往下降了,就手动的将他乘以0.1,就是降低十倍

- ResNet中,每训练120轮,学习率每30轮就下降0.1另外一种主流的做法就是,前面可以做得更长一点,必须能够60轮或者是100轮,然后再在后面下降

- 在Alex之后的很多训练里面,都是做规则性地将学习率往下下降十倍,这是一个非常主流的做法,但是现在很少用了,现在使用更加平滑的曲线来降低学习率,比如果用一个cos的函数比较平缓地往下降。一开始的选择也很重要,如果选的太大可能会发生爆炸,如果太小又有可能训练不动,所以现在主流的做法是学习率从0开始再慢慢上

- 模型训练了90个epoch,然后每一遍用的是ImageNet完整的120万张图片,需要5-6天在两个GTX GPU上训练

读论文,很多时候实验部分不是那么重要,更多关心实验结束后呈现的效果。【刚来这个领域的小白可能会不懂】

实际训练了 890 万图片,1 万个类别。模型效果比 120 万更好。

测试集:只测那么几次。验证效果。

验证集:可以一直测,用来调参。

训练集:

6、result

【作者发现的东西:】

在gpu 1 上的通道基本上与颜色无关。

在gpu 2 上的通道基本上都是颜色相关的。{跟gpu 没有太多关系}

【底层的神经元学到了一些比较局部的信息,比如纹理,方向等。偏上学到的是全局一些的信息,(动物手,尾巴等)】

神经网络学的是一些东西的形状还是纹理

因为中间断开了链接,所以泛化的结果是两部分解决不同的功能,提取不同类别的特征。这么训应该不止颜色上面分开,应该有很多方面都是分开的,只是做视觉容易去关注颜色上的特征。

AlexNet 特点和贡献

AlexNet 的特点和贡献:

(1)使用 ReLU 作为激活函数,由于 ReLU 是非饱和函数,也就是说它的导数在大于 0 时,一直是 1,因此解决了 Sigmoid 激活函数在网络比较深时的梯度消失问题,提高 SGD(随机梯度下降)的收敛速度。

(2)使用 Dropout 方法避免模型过拟合,该方法通过让全连接层的神经元(该模型在前两个全连接层引入 Dropout)以一定的概率失去活性(比如 0.5),失活的神经元不再参与前向和反向传播,相当于约有一半的神经元不再起作用。在预测的时候,让所有神经元的输出乘 Dropout 值(比如 0.5)。这一机制有效缓解了模型的过拟合。

(3)重叠的最大池化,之前的 CNN 中普遍使用平均池化,而 AlexNet 全部使用最大池化,避免平均池化的模糊化效果。并且,池化的步长小于核尺寸,这样使得池化层的输出之间会有重叠和覆盖,提升了特征的丰富性。

(4)提出 LRN(局部响应归一化)层,对局部神经元的活动创建竞争机制,使得响应较大的值变得相对更大,并抑制其他反馈较小的神经元,增强了模型的泛化能力。

(5)使用 GPU 加速,加快了模型的训练速度,同时也意味着可以训练更大规模的神经网络模型。

(6)数据增强,随机从 256*256 的原始图像中截取 224*224 大小的区域(以及水平翻转的镜像),相当于增强了(256-224)*(256-224)* 2=2048 倍的数据量。使用了数据增强后,减轻过拟合,提升泛化能力。避免因为原始数据量的大小使得参数众多的 CNN 陷入过拟合中。

此处评论已关闭